Por Tomás Rodríguez

¿Cómo fueron las horas previas de Monzón en Roma?

El viernes 6 de noviembre de 1970, a las 22.30, estaba por acostarse Carlos Monzón, el profesor Patricio Russo preparaba todo lo relacionado con el gran día; en el rostro del santafesino no existía ninguna señal de que en horas se jugaba la parada más grande de su vida. Un rato antes había hablado con el púgil José Menno, en la habitación del platense, enfundándose en su malla de trabajo, algunos periodistas le preguntaban si tenía frío; entre las sábanas, respondió que “me abrigo mucho porque soy friolento y quiero dormir tranquilo”.

Los hombres de prensa lo saludaban y le deseaban el éxito que merecía debido al esfuerzo, sacrificio, trabajo de tantos días en Italia y muchos más en Buenos Aires, dándole duro al footing y a la labor en el gimnasio. La luz de la habitación 665 se apagaba, el cartel de la puerta seguía firme: “Monzón esta descansando”.

A las 9 de la mañana del día de la pelea empezaba el gran movimiento; los aprestos para la batalla; todo estaba listo para ir al pesaje; no había ninguna perturbación en los rostros; Russo estaba serio, por la trascendencia del momento. Brusa, por el contrario, no podía disimular una gran procesión que iba por dentro y miraba sin ver y respondía al rato lo que le preguntaban.

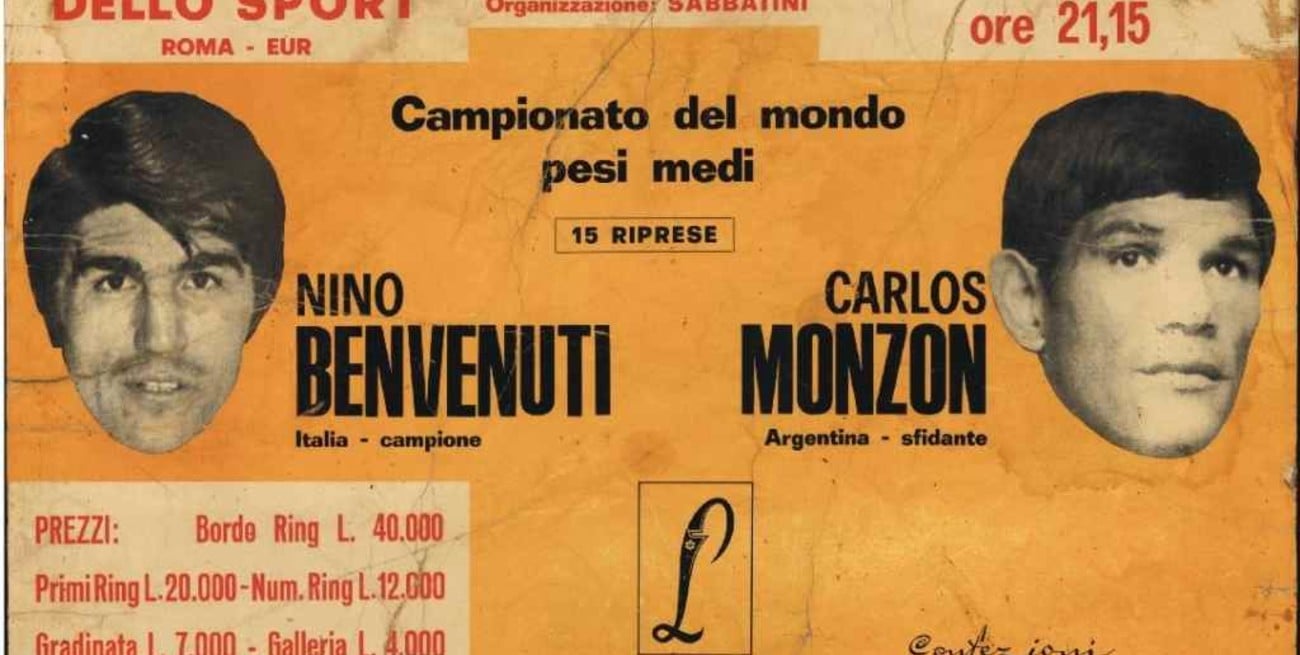

Las fotos 50 años atrás de Carlos Monzón

Monzón seguía con su habitual rostro que no decía nada; más bien parecía estar preparando una excursión de caza que una salida obligada por el reglamento, como es la del pesaje.

El reloj indicaba las 9,45 cuando el “clan” enfila para el antiguo cine-teatro Ambra Iovinelli; al mediodía regresaba al hotel la escudería del monarca nacional y sudamericano. Todo fue bien, Brusa seguía nervioso, pero tenía menos preocupación, la barra de santafesinos y amigos de Carlos rondaba el Sporting Hotel.

Exactamente, a las 12,45, Monzón comenzaba a almorzar: pollo, fruta, agua mineral. Amilcar Brusa, Juan Aranda y José Menno, con el prof. Patricio Russo, estaban firmes a su lado.

Eran las 13.45 cuando el grupo regresó a la habitación, descansaron con una siesta; el sexto piso del hotel era a esa hora el monumento al silencio.

Cuando eran las 17 se comenzaba a animar la tarde, Monzón se dirigió a la habitación de Menno; hablaba con todos; seguía sin dar ninguna muestra de que dentro de poco tiempo podía ser campeón del mundo. La prensa hablaba con Brusa. ¿Cuáles son las instrucciones de último momento, preguntaban. “Miren, aquí hay poco que hablar …¿Para qué le voy a meter en la cabeza alguna cosa rara? Antes de llegar al Palacio hablaremos algo…Por ahora, vamos a dejar que todo siga igual”, sostuvo el Maestro.

Sobre las 18, el desfile de la gente era cada vez mayor; los telegramas llegaban por centenares desde distintos lados. Monzón los devoraba, saludando a todos.

Una hora después, en la habitación se respiraba el olor característico de los masajes; todo estaba preparado para la partida hacia el estadio; siendo inútil buscar en Monzón algo diferente a la de todos los días; los llamados de Buenos Aires y Santa Fe empezaban a llegar en serie.

Se vivían momentos de gran responsabilidad, a los que el protagonista, desde su permanente posición de hombre sin nervios, restaba total total importancia. En ese momento no era aventurado pensar que todos los que lo rodeaban “sentían” más la pelea que “Escopeta” Monzón.

Sobre las 20.30 llegaba la hora para partir, había un solo auto enviado por el promotor Rodolfo Sabatini, el organizador del espectáculo, que debía llevar el “clan” hasta el estadio; un cuarto de hora después, la caravana comenzaba la marcha hacia la esperanza, mientras afuera llovía; había un tráfico infernal, todos iban a ver la pelea, poseían autos; debían pasar barreras y barreras de policías municipales y de tránsito. El camarín de Monzón estaba señalado con una letra escrita muy de apuro; muy chiquita; apenas legible, adentro estaba el futuro campeón mundial; imperturbable, sereno medido, optimista; un tipo que jamás había pensado en que Benvenutti podría ganarle, a pesar de no conocerlo.