Las tribus ribereñas veían a los peces del río como un ejército mítico. Cada especie tenía un rol en el eterno enfrentamiento contra el enemigo ancestral, la piraña.

Un enorme pez manchado (ichí ogaté )

Un intento por rescatar del olvido la historia jamás contada del fuerte de Sancti Spiritu (décima primera parte).

El Comandante era el Armado, por su enjundia, su charretera espinada y su grito de guerra cuando era pescado. Los Sábalos eran soldados, los de menor jerarquía, muy numerosos pero sin armas (ni chuzas ni dientes) y el Dorado, los Bagres y el Pacú eran capitanes. El Surubí era especial, el gran guardián de las orillas, rodeado siempre de sus asistentes, las Tarariras.

En torno al Fuerte, la relación entre aborígenes y europeos siempre fue espinosa. Pero hubo algunos momentos mágicos, emotivos. Encuentros de corazón a corazón. Simples seres humanos celebrando la vida.

Aquel episodio que tuvo como protagonista a Martín Humeya – el Morisco – fue uno de ellos y de tanta intensidad que logró permanecer como epopeya por generaciones en las dos orillas del océano Atlántico.

Resulta ser que una siesta de verano Humeya permanecía de guardia en los altos del Fuerte de Sancti Spiritu cuando observó una escena que lo forzó a salir de su consabida quietud musulmana.

Cuatro niños Chaná se entretenían pescando cardúmenes de mojarras (ichí tapey) con horquetas de sauce en cuyo extremo doble estiraban una tejido de hilo de chilcas. De pronto el más pequeño (que recién comenzaba a caminar) mientras se divertía manoteando las mojarras que a los saltos intentaban volver al río, cayó al agua.

Era parte del juego.

Teniendo en cuenta que se trataba de una playada de poca profundidad y que los Chaná nacían sabiendo nadar, nadie se alarmó. Quizás sólo Humeya, a varios metros, se sobresaltó por el chapuzón.

De repente la madre y el resto de las mujeres que observaban la escena a pocos pasos comenzaron a gritar como locas mientras tiraban todos sus enseres y corrían desesperadamente hacia el lugar.

El pequeño parecía indiferente, sólo se alertó por el escándalo de las mujeres.

Entonces el Morisco pudo advertir desde la altura lo que sucedía.

Primero un remolino furioso de agua barrosa, luego un coletazo sonoro y al fin una bocaza enorme que emergía del cauce marrón con clara intención de engullirse de un saque al pequeño que ahora se desesperaba tratando de llegar a tierra firme.

Entre la madre y el mayor de los niños lograron rescatar al pequeño en el momento justo para evitar la gran dentellada.

Al poco rato todo volvió a la calma. Pero sólo para los indios, Martín Humeya "El Morisco" quedó congelado. Y aquel día se obsesionó con ese monstruo del río, comenzando una cruzada personal que duraría varios meses, o tal vez más.

Según pudo averiguar entre los lugareños se trataba de un enorme Ichí Ogaté (pez manchado) que algunas tribus ya nombraban como hoy se lo conoce: "SURUBÍ".

El Morisco se hizo pescador, o para ser más preciso se hizo cazador, es que buscaba una sola presa el enorme Ichí Ogaté.

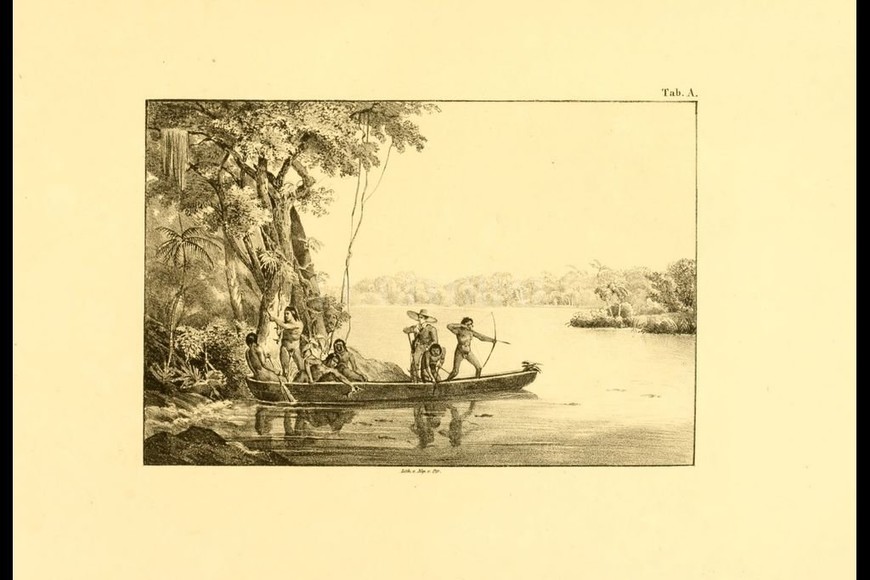

Adiestrado por algunos jóvenes aborígenes, se convirtió en experto con el arco y la flecha, con la lanza e incluso con las redes; técnicas que los Chaná bien conocían y que resultaban más que suficiente para conseguir abundancia de peces de todas las especies.

Con la práctica comprendió que todas resultaban estériles para lograr lo que él buscaba: atrapar a un Surubí del tamaño de una canoa y peso de dos hombres adultos.

Fue entonces que se le ocurrió aquella idea. Su gran idea.

Alguna vez, muy lejos de estas tierras, había observado a hombres de mar forjando anzuelos para la pesca del Atún rojo. Entendió que bien podía ser la forma.

Humeya, que seguramente era el hombre más ingenioso y hábil del primer desembarco, puso manos a las obra.

Con la excusa de buscar un libro de plegarias, abordó la Santa Catalina. Bajó a la bodega y colectó todo los restos de hierro que encontró esparcido sin uso determinado: dos tapas de olla, una vaina de espada, algunas cornamusas rotas y hasta una bala de cañón que por algún motivo inexplicable se encontraba entre los aparejos.

Ya en tierra y siempre con la excusa de su religión, pidió autorización para alejarse por unos días del Fuerte.

Retirado del campamento y a distancia prudencial, montó una improvisada fragua donde logró fundir el hierro y convertirlo en catorce enormes anzuelos afilados al extremo con una roca de la orilla del Carcarañá.

De regreso a Sancti Spiritu, consideró necesario participar de su plan a su Capitán Rifos. Este complaciente pero incrédulo lo designó al cuidado de a bordo.

Colgó aparejos con anzuelos en sus extremos a lo largo de todas las perchas de la Goleta Santa Catalina, y rigurosamente una vez al día, cambiaba la carnada de sábalos vivos enganchados por el lomo.

Dos semanas y nada. O casi nada, sólo peces de las especies capitanas.

Al amanecer de un miércoles de abril, las gentes en tierra (aborígenes y europeos) despertaron sobresaltados al escuchar un alarido exultante que provenía de la Goleta rústica anclada frente a la costa.

¡Inexplicable! El pesado barco de quince metros y dos mástiles se movía violentamente de lado a lado como azotado por un temporal que sólo soplaba en su entorno.

Humeya a los gritos parado en el balcón de proa, arrojaba lanza tras lanza al enorme lomo azul con pintas negras que, aun atrapado, lejos estaba de darse por vencido.

En la orilla, el desconcierto.

Sólo los jóvenes que lo acompañaban en las incursiones de pesca, entendieron de qué se trataba y, sin vacilar, subieron a las canoas y se arrojaron en su ayuda.

Ese inolvidable miércoles de abril indios y europeos, aunaron sus esfuerzos y consiguieron sacar del agua al pez más enorme que se haya visto en el gran río Paraná.

Por la noche en torno al fuego, hombres, mujeres y niños, simples seres humanos, celebraron la vida, comiendo la carne de pescado más sabrosa que jamás se haya probado.