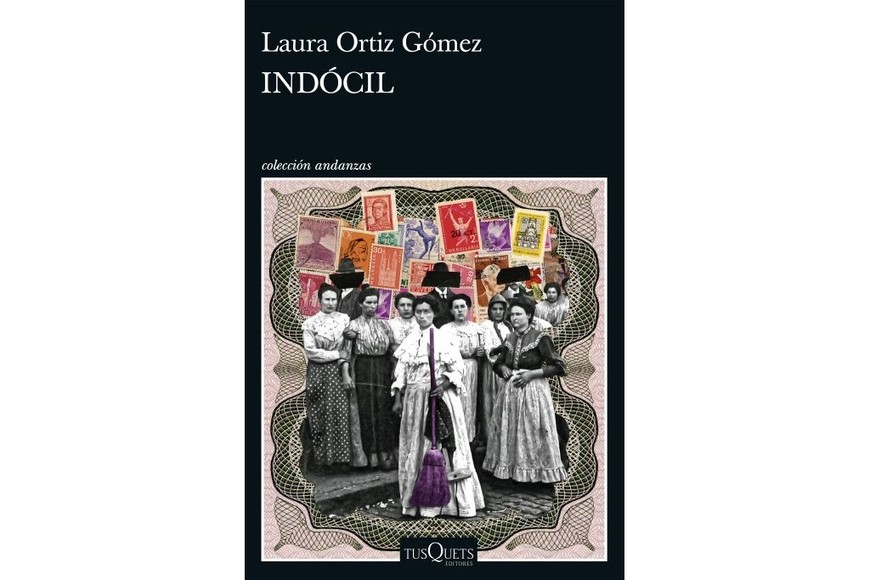

Laura Ortiz Gómez nació en Bogotá en 1986. Estudió Literatura en la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó como promotora de lectura y escritura a lo largo del territorio colombiano. Hizo la maestría de Escritura Creativa en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Obtuvo el estímulo “Becas para colombianos en proceso de formación artística y cultural en el exterior” del Ministerio de Cultura de Colombia, en 2019, y ganó la Beca Antonio Di Benedetto. En 2022 participó de la residencia de escritura de la Fundación Jan Michalski en Montricher, Suiza.

La escritora colombiana que le agradece a Osvaldo Bayer sus tiernas lecciones de rebeldía

En “Indócil”, novela publicada recientemente por Tusquets, la autora bogotana tributa el aprendizaje adquirido desde su llegada a la Argentina y enlaza el presente con la silenciada “Revolución de las escobas” de 1907.

“Sofoco”, su primer libro de cuentos, resultó ganador del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en 2020. Fue publicado en 2021 por Laguna Libros (Colombia) y cuenta con ediciones en España, Argentina, Chile, México e Italia. También escribió el libro de no ficción “Abrecaminos” para la Comisión de la Verdad y el libro “Diario de aterrizaje”. Ha participado en diversas antologías de cuento colombiano. “Indócil” es su primera novela.

inDóciL

Llegar a la palabra, indócil, no fue fácil. ¿Qué esperaban? El libro transitó por una multitud de nombres como se llenó de inquilinos la propiedad de Caseros 673. Cuando Gabriela Cabezón Cámara escribió la reseña (“casi que hizo un poema”), el panorama verbal comenzó a tomar mayor claridad para Laura. “Hicimos una lista de palabras. Encontramos que indócil con su ductilidad (esa D y esa L), pero también con su rebeldía, funcionaba muy bien dentro del poema de Gabriela. La palabra es un regalo que llegó después; logra atrapar los sentidos que hay en la novela, el espíritu de estas mujeres barredoras”.

Junto a la dimensión oral, para la escritora e ilustradora bogotana, corre parejo el lenguaje visual. “El dibujo te enseña a mirar en la particularidad abstractamente. Y la escritura es pura mirada”, se explaya. “Por supuesto, la trama y los personajes son importantes, pero lo que a mí se me hace más interesante es el punto de vista. La mirada es lo que hace que el mundo, aquello de lo que estamos casi anestesiados en la cotidianidad, se desnaturalice y se vuelva literario. El dibujo me ha alimentado la imagen poética, pero también cuando dibujo trato de hacerlo desde imágenes que me vienen en forma de palabras”, amalgama Ortiz Gómez.

Bayer

Al final del libro, Laura agradece la cooperación de una asamblea de personas, entre las que aparece Osvaldo Bayer. Mientras las palabras caen horizontalmente en esta nota, el Gobierno Nacional derrumba el monumento que lo recuerda en Río Gallegos. Ese historiador nacido en Santa Fe fue importante para la escritora colombiana. Lo estremeció. Lo enterneció.

La obra se hace cargo del halo ideológico de Bayer para enmarcar movimientos como el anarquismo y el libertarismo (a no comerse el amague del conceptual stretching de la coyuntura nacional). “Yo descubrí tarde a Osvaldo. Tarde porque había muerto hacía muy poco”, se lamenta la escritora colombiana. “La fantasía de tomarme un café con él quedó inconclusa. Ir a golpear a su puerta y decirle: ‘Señor Osvaldo, estoy escribiendo sobre anarquismo, ¿podría Usted contarme?’ Lo que logré percibir desde afuera es que era una persona coherente, un entusiasta real de las ideas anarquistas, que tal vez puede ser mal mirado por la academia más fiel a los hechos y al documento”.

En ese sentido, agrega Ortiz Gómez, “él traducía la memoria histórica a un entusiasmo afectivo, a la posibilidad asamblearia de construir un universo donde quepan otras voces”. Otro punto que la conmovió e influenció fue la conexión que el pensador estableció entre los movimientos anarquistas de comienzos del siglo XX y las comunidades indígenas. “Para él era una lucha y encontraba cierta afinidad epistémica entre los dos movimientos: anticapitalista, antinacionalista. Los pueblos indígenas tampoco se relacionaban con las cosas a través de la propiedad privada. Osvaldo es de las pocas figuras argentinas relevantes de la cultura popular que los reivindicó con tanta ternura. Por eso se volvió un espíritu guía. En la literatura muchas veces hablamos entre fantasmas, hablamos con gente que ya no está, pero las conversaciones pueden ser íntimas, profundas y de corazón”.

Barrer la inmundicia

Argentina, en general, y Bayer, en particular, fueron dos importantes motores de la obra. Pero, ¿cómo llegó Laura Ortiz Gómez a indagar en la Revolución de las Escobas? “Como migrante yo me sentía muy a la intemperie, no estaba referenciada. Lo difícil de viajar a otras culturas es que no tienes un contexto que te abrigue o una colectividad que le dé sentido a tu existencia. Fui encontrando en San Telmo -donde viví siete años- que sí había una memoria del migrante, y no era este pasado blanco esplendoroso que a veces quieren narrar. Sino que eran gente más parecida a mí, que vivía en condiciones precarizadas, que se sentía desarraigada, sola, triste. Pero que encontraba cierto abrigo en sus pares”, introduce la autora.

Asimismo, reconoce, se obsesionó con los alquileres en Buenos Aires. “Es un padecimiento general y yo me preguntaba cómo es que no había una gran huelga de inquilinos. Todas las conversaciones que tenía eran con gente sufriendo por los aumentos o porque tenían que renegociar. Es estructural. Ahí me di cuenta que era una cosa histórica, que la repartición de la tierra en la ciudad y en el campo forma parte de un modelo económico”.

Esos caminos la llevaron a enterarse que en 1907 hubo una huelga de inquilinos en el país; y en ese marco, tuvieron centralidad las mujeres y los niños. “Me enamoré. Me fascinaron esas mujeres porque salieron a la calle con escobas a decir que ellas iban a barrer la inmundicia del mundo capitalista. Ahí yo veo un acto performativo, un happening; pero también veo esperanza, resistencia, valentía. Me pareció digno de la ficción porque era un episodio de radical imaginación. Pensar otra cosa, o sentirla, o apropiarse desde otro lugar”.

Defenderse es amar

“Indócil” funciona como un libro-conventillo donde pujan muchas voces. Es punk y okupa. La voz de la casa, el grito de sus habitantes (Vira, Olena, Taras), las citas-grafitis. Tras el telón de la lucha, la narración juega con el anverso y reverso del fervor colectivo: la ternura en la maldad, la rabia en el amor (y viceversa).

Laura agradece que nos detengamos aquí un momento porque “en Colombia, la guerra civil ha generado relatos muy binarios de buenos y malos, dependiendo el espectro político donde te sitúes”. A raíz de esa “estigmatización de lo otro”, lamenta, se generan “unas violencias abyectas, que no tienen nombre”. Algo de ese espíritu se ve reflejado en “Sofoco”.

En este punto, la promotora de lectura y escritura vuelve a agradecerle a la Argentina, a Buenos Aires y al anarquismo una lección: “la vía no es siempre la docilidad”. Tendiendo un puente con el título de su última novela, Ortiz Gómez explica desde el corazón: “Hay algo de lo dócil que también es colonizado. Es permitir que lo amado sea roto. En la historia argentina encuentro una rebeldía intrínseca que tiene que ver con el amor a lo propio, con amar a la que está al lado y amarme lo suficiente a mí misma como para encontrar un lugar para la autodeterminación. Entonces, no soy simplemente un sujeto arrojado al mundo, una hormiguita frente al caos; por más hormiguita que sea puedo pararme con cierta seguridad frente al poder. Yo pensaba que defenderse era pisar al otro, en Argentina aprendí que no. Defenderse, también, es una manera de amar. O de amarse a sí mismo”.

La-casa-de-mí

“Fue la primera voz que nació. Me rompió ciertos parámetros, me rompió la gramática”, cuenta Laura en referencia a la casa. “Me pregunté seriamente cómo hablaría una casa y cómo sería tener esa corporalidad tan extraña. Yo no quería que fuera un simple símil del humano, sino tratar en lo posible de moldear mi conciencia humana o mi voz narrativa a otra corporalidad, a otra gramática, a otra forma de enunciación y a otra subjetividad”, amplía.

La casa de “Indócil” tiene cuerpo, no partes. También está abierta al goce. Por el ojo de la cerradura entró, compañero de fierro, el poema. “Fue un hallazgo casi inconsciente. Es una casa recién nacida que, en el primer capítulo, está aprendiendo a hablar en humano. La casa no se reconoce como propiedad de nadie. Ella dice: ‘Soy la casa de mí. En ese gesto hay una radicalidad anarquista, es cuestionar cómo nos relacionamos con la propiedad. Y cómo, tal vez, si le diéramos más entidad a los objetos y a los espacios más dignidad, construiríamos otro tipo de relaciones con todo. Si las cosas no son simplemente para someter, para poseer o para acumular, sino que son un devenir, algo que se experimenta, eso cambia completamente todo”.

Como nota al pie de esta reflexión, la autora no está desesperanzada pero sí tiene cierta dosis de escepticismo respecto a la coyuntura. “No sé si lo podemos lograr porque el capitalismo nos ha cooptado el sentido común. Yo, realmente, escribiendo esta novela me lo pregunté: ¿Cómo sería un mundo donde nada es de nadie? Y lo que encontraba es que es un devenir afectivo. Las cosas van sucediendo, sucediéndose. O la cosa se vuelve ‘la relación con la cosa’ y no la cosa en sí misma. Eso pasó, pero luego era muy difícil de sostener una voz que es un poco barroca, abigarrada, ingenua, poética. Y tuve que empezar a pensar en otros narradores porque sino sería un poema largo que iba a agotar al lector muy rápidamente”.

Libro escultura

El último álbum de Callejeros se titula “Disco escultura”. Sintetiza el valor del objeto en una época de crisis del disco (2008) a la vez que parodia la frase que acompañó durante años la materialización de la producción musical en la Argentina con el recordado lema: “Disco es cultura”.

Promediando “Indócil”, el joven maleante Taras hace su propia escultura marginal, anticipo del arte cartonero retratado, por ejemplo, en “¿Quién mató a Diego Duarte? Crónicas de la basura” (Alicia Dujovne Ortíz, 2010). Esa figura creada con requechos de la alta suciedad termina siendo central para entender la revolución en la obra. Laura lo recuerda así: “Yo me imaginaba una gran escultura de cosas precarias, robadas. Estas ideologías anarquistas, al cuestionar la propiedad privada, también están cuestionando el robo. ¿Quién determina qué es de quién? Si nos vamos muy lejos, la historia de Occidente está construida a partir de varios robos. Pero al ladroncito de calle siempre se lo trata como la peor escoria de la humanidad. Y en Argentina, que están tan cerca del capitalismo financiero, el discurso de los medios es contra el ladroncito de barrio, ese es el criminal”.

En la página 136 , la casa registra lo que dice, en medio de una asamblea, el personaje del matemático: “Alguno en algún punto indeterminado del tiempo dice: esto es mío”. Esas palabras traen al oído una de las potentes letras con que Moris entró a la convulsionada década de 1970. “Lo tuyo es mío y lo mío es mío” selló a fuego en su inoxidable “Pato trabaja en una carnicería”. Cincuenta años después, el músico mendocino Juan Farré recogió el guante en “El primer mono que le puso precio a una banana”, al sentenciar: “Era de todos y ahora es mío”. No muy lejos, siempre cerca, se siente a Gabo Ferro declamar: “Garra no es guante ni amo es amor, amo es patrón” (“Detenido y andando”). Sugiero escuchar las tres canciones en continuado como banda sonora de este escrito.

Volviendo a Taras, Ortiz Gómez lo define como una suerte de Robin Hood, que roba “para poner el mundo al revés”. En ese sentido, la escritura representa “que el valor que le asignamos a las cosas es completamente arbitrario y cultural. El sistema económico es una construcción social. Es un sistema de sentidos. Este ladroncito pone en evidencia que todo es falso, y que la metáfora (robar de todos lados y juntar cosas que no tienen nada que ver) es una operación simbólica que podemos hacer contra las hegemonías culturales. Yo quería que fuera como un criminal, pero mostrarlo también como un artista. Taras es el que termina generando un cambio de sentido a Vira y Olena para que las mujeres sean quienes efectivamente terminen haciendo las cosas”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.