En memoria de Matías Andrés Monese, a quien tuve el gran honor de conocer.

OPINIÓN

Terapia de "entre los muertos"

Cuando pasó lo de Marianito creí que me moría con él.

El pecho me dolía como si se me hubiera sentado un elefante encima, y la cabeza me explotaba de tal forma que no podía ni siquiera abrir los ojos.

Una tristeza tan, pero tan profunda…

Entonces comprendí que la tristeza tiene un correlato en el cuerpo físico que nos puede llegar a matar. Como dicen los poetas.

Al tiempo, cuando apenas pude ir asomándome, empecé con la etapa de las preguntas. Algunas de ellas se me hicieron carne.

Una en particular que no me dejaba dormir.

¿Por qué tanta injusticia con la vida tan pequeñita de mi chiquito? Me indignaba no tener respuestas…

Estaba enojada; enojada con los médicos, con los charlatanes que me habían prometido soluciones milagrosas, con Dios. Sí, también con Dios. Y hasta conmigo misma por haberlo traído a este mundo. Mundo sufriente.

Más aún, me fastidiaba profundamente no haber podido conseguir que cumpla ese sueño que tenía; sencillo sueño de niño, pequeñito sueño como él. Me emociona aún hoy recordarlo.

Mi pobre hijito deseaba subir a un árbol para arrancar naranjas. Sus favoritas; esas naranjas que tanto le gustaban cuando yo se las cortaba en pedacitos.

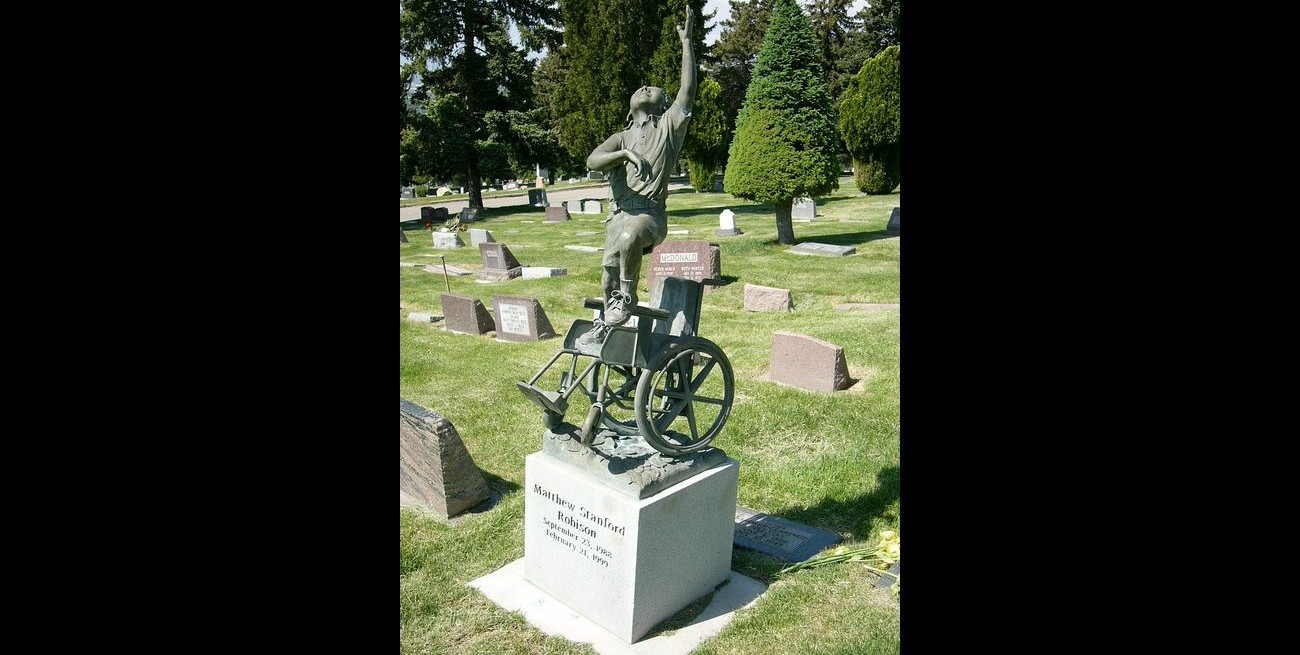

Es que desde que nació Marianito, tuvo una vida complicadísima. Nunca llegó a caminar, siempre en silla de ruedas, siempre dependiendo de mí o del papá para todo. Con cientos de problemas físicos. Y con su sonrisa. Su eterna y luminosa sonrisa.

Me cuesta confesarlo, pero me ponía mal que sea un chico tan optimista, tan alegre pese a todo. Me hacía sentir una desagradecida, hasta alguna vez me enojé con él. Mediocridades mías, nada más. Luego, cuando llegó la calma, lo comprendí. Me costó, pero lo comprendí. Y me perdoné.

¡Cuánto extraño su sonrisa! Sus carcajadas cuando veía viejas películas mudas en la televisión. Pobre, mi ángel era, pese a todo, un chico feliz. Tan feliz…, con tan poco, tan feliz…

Sus enormes ganas de vivir, hasta el último día, peleando por seguir vivo, tratando de que nosotros no nos aflijamos. ¡Dios mío! ¡Un ángel! ¡Era un ángel!

Solo un ángel puede reírse de sí mismo, de sus limitaciones, de sus deseos eternamente frustrados. Como cuando sus hermanos desde arriba del árbol le tiraban naranjas, y él con su canastito, como un cesto de básquet, las esperaba abajo, desde su silla. Fracasaba y se reía.

Alegría de vivir, hasta el último día, cuando llegó el final.

Pobre mi vida, disimulaba el dolor para evitar que nosotros nos pongamos mal. Usted puede creer que con trece años y sus inmensos dolores murió sonriendo, para no preocuparnos. Agradecido por esos poquitos años de amor que le dimos. Prohibiéndonos terminantemente que lo lloremos o lo recordemos con amargura.

¡Cómo si pudiéramos evitarlo!

Y aquí le cuento lo que a usted tanto le interesa, lo que sus relatos me trajeron a la memoria. Mis días en el cementerio municipal. Mi “terapia de entre los muertos”.

Como le dije, luego del velorio y de su entierro, yo no podía ni siquiera salir de mi casa; me torturaba pensar en pasar por el cementerio, aunque sabía que debía hacerlo.

Solíamos dar grandes rodeos en el auto con mi marido para evitar pasar cerca del Cementerio Municipal. Como no hacerlo, si llorábamos desconsolados cuando alguien mencionaba ese día. Cuando, sin mala intención, los más cercanos nos recordaban la enorme cantidad de flores o la canción que le cantaron los compañeros en su despedida.

Pero, poco a poco y con el paso de los días, fue naciendo en mí la necesidad (la urgencia) de pasar por su tumba.

Cierta vez, le cuento, llegué hasta el portón de ingreso y ahí me quedé. No pude superarlo, tuve que hacerme pedir un taxi y salir disparada como un delincuente.

Pero al fin tomé fuerza de no sé dónde y entré. Y llegué hasta su tumba, en la parte trasera del cementerio. Llegué pensando en hablarle o rezar un rosario o, al menos, decirle que lo extrañábamos como locos, pero solo pude sentarme y llorar. Lloré por horas.

Volví una y otra vez.

Y al final me tranquilicé. Pude hablarle, pude rezar sosteniendo con la mano su fotito, pude hasta sonreír recordando alguna de sus travesuras. Felices días lejanos.

Y un día...

Usted no me lo va creer o va a pensar que soy una madre loca, pero bueno, me arriesgo y se lo cuento.

Un día, sentada a su lado en la tumba en el banquito de madera de siempre, comencé a sentir un leve olor a naranja…

Al principio pensé que habría alguien por ahí comiendo, pero no.

Desde entonces, estimado señor, desde entonces, cada vez que voy a su tumba y me siento en el banquito, lo saludo como a mis otros hijos, beso la foto, rezo un rosario y disfruto de mi perfume favorito: un aromático y reparador perfume a naranja.

Contacto

Si conoce historias relacionadas: www.ricardodupuy.com.ar; Instagram:@ricardo.dupuy.ok; Facebook:www.facebook.com/ricardo.dupuy.ok