Por Bárbara Korol

La miré de reojo y su tristeza me estrujó el alma. Por la ventana entraba una bocanada enorme de sol y me animé a proponerle que vayamos a tomar unos mates al río. Dudó un segundo. Acomodó su largo pelo cobrizo en un rodete y accedió con gesto de agrado apenas perceptible. Le hice un guiño cómplice y me apuré a poner la pava. La tibieza de las tardes patagónicas es limitada y tomar un paseo para despejarse le iba a caer bien. Hacía dos semanas que su novio había terminado la relación sin exponer las razones y ella estaba desconcertada y herida. Yo no había preguntado mucho. Obviamente quería destrozar al desgraciado que estaba causando este malestar, sin importar que antes hubiéramos compartido momentos agradables. Ahora era un monstruo que estaba provocando daño en el ser que más me interesaba en el mundo. Se me ocurrió en un lapsus de desesperación, pedirle explicaciones, pero prefería evitar ser invasiva o sobreprotectora, aunque no es fácil para una madre ver sufrir a su hija. Luego de alistar el termo, guardé todo lo necesario en un bolso de paja viejo que me encanta, incluyendo unas porciones de budín de limón y servilletas de papel.

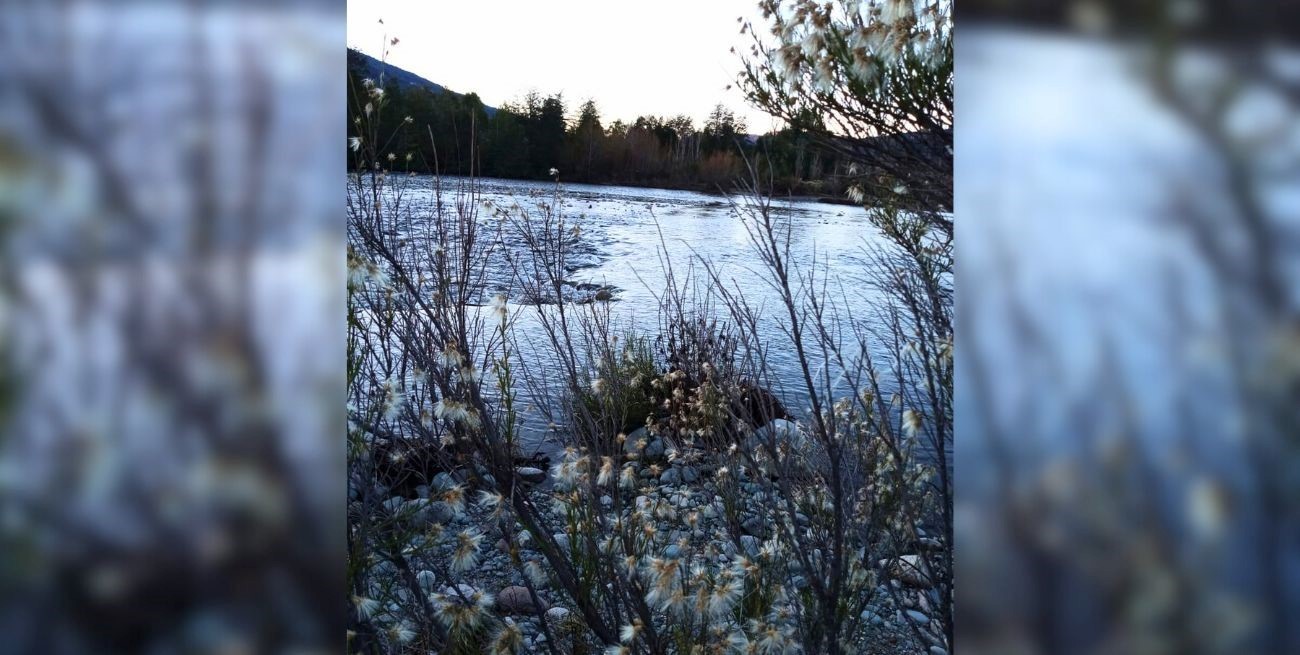

Alrededor de las 16 bajamos por el camino que aún estaba congelado y anduvimos en silencio los trescientos metros que nos llevan hasta las costas del Azul. En esta época los arbustos que crecen entre las piedras se llenan de florcitas con filamentos blanquecinos que le aportan al paisaje agreste una belleza tímida. Estiré una manta roja acolchada detrás de unas matas para tener reparo frente a la brisa fresca que descendía de los cerros. El Lindo, tenía manchones de nieve y siguiendo el curso pluvial hacia la desembocadura en el lago, resaltaba el esplendor del Tres Picos durante la estancia invernal. Nos sentamos una al lado de la otra y con urgencia serví el primer mate. Necesitaba calentar el cuerpo. Después le pasé uno a ella y aproveché para observar sus facciones delicadas, el brillo intenso de sus ojos chocolate, su nariz pequeña, los labios cándidamente sensuales.

Estaba en plena adolescencia y ya revelaba cierta madurez en los gestos mínimos o la frase oportuna. No se parecía mucho a mí físicamente, sin embargo tenía esa sensibilidad que la mostraba tan accesible, tan cercana, y una energía que solía generar chisporroteos alegres en los ámbitos en los que irrumpía. Ahora la notaba empañada y eso me causaba conmoción. Deseaba hablarle, decirle que a mí también me había tocado en ocasiones sentir un desengaño que desgarraba por dentro, que amé y me lastimaron. Sabía que los sentimientos tenían idas y vueltas, podían perdurar para siempre, e incluso encontrábamos personas que resultaban inolvidables; pero la vida continuaba y reaparecía el milagro de enamorarse, apasionarse, con renovada intensidad. Anhelaba explicarle que los vínculos se construyen y se destruyen.

Nada es perfecto y nada es sencillo. Seguramente en el transcurso de su existencia iba a llorar, se enojaría, posiblemente rompería las ilusiones de otro. Tendría momentos de incertidumbre donde los interrogantes picarían sus pensamientos hasta provocarle insomnio, el apetito la abandonaría, el desgano se apoderaría de su voluntad y que masticaría lágrimas, rabia y frustración. Sin embargo, lentamente, esas sensaciones se calmarían y la esperanza regresaría suavemente a iluminarla. Los finales nunca son felices pero nos sirven para comprender lo fugaces que somos y aprovechar al máximo lo bueno, lo maravilloso que nos sucede.

Las palabras se disolvieron antes de ser pronunciadas en el amargo sabor del líquido caliente impregnado en mi boca. Como si adivinara mis intenciones de aligerar el peso de su pena, ella comenzó a llorar mansamente y yo lloré con ella. La abracé con fuerza… y con ternura infinita, como la primera vez que la vi, cuando se desprendió de mí en la sala de partos y comprendí que el amor y el dolor son compañeros de ruta. El rumor del agua consoló nuestra congoja. Unos rayos de luz se escapaban de los contornos rocosos de la montaña y el frío aguzaba sus filos contra la poca piel que quedaba al descubierto.

Le acaricié la cara para borrarle la humedad. Dejé un beso ruidoso en su mejilla y ella rio, y sentí que mi maternidad con su cariño, su apoyo constante, su presencia mimando esos intervalos de zozobra, era lo adecuado. Las heridas del corazón se curan con amor. El ocaso con su gélida elocuencia nos animó a regresar. Juntamos unos ramitos de níveos capullos para adornar la mesa de la cocina, como en las épocas de la infancia y volvimos de la mano. Comenzamos a hacer planes para la cena, y ella deslizó que sería lindo que fuéramos a visitar a su abuela. Tenía ganas de ver el mar…

Estaba oscureciendo y nosotras ansiábamos la luz.