I

Crónicas santafesinas

Juan Manuel Inchauspe aspiraba a la felicidad, la buscaba, pero la sombra de la pena, la desdicha, terminaba imponiéndose.

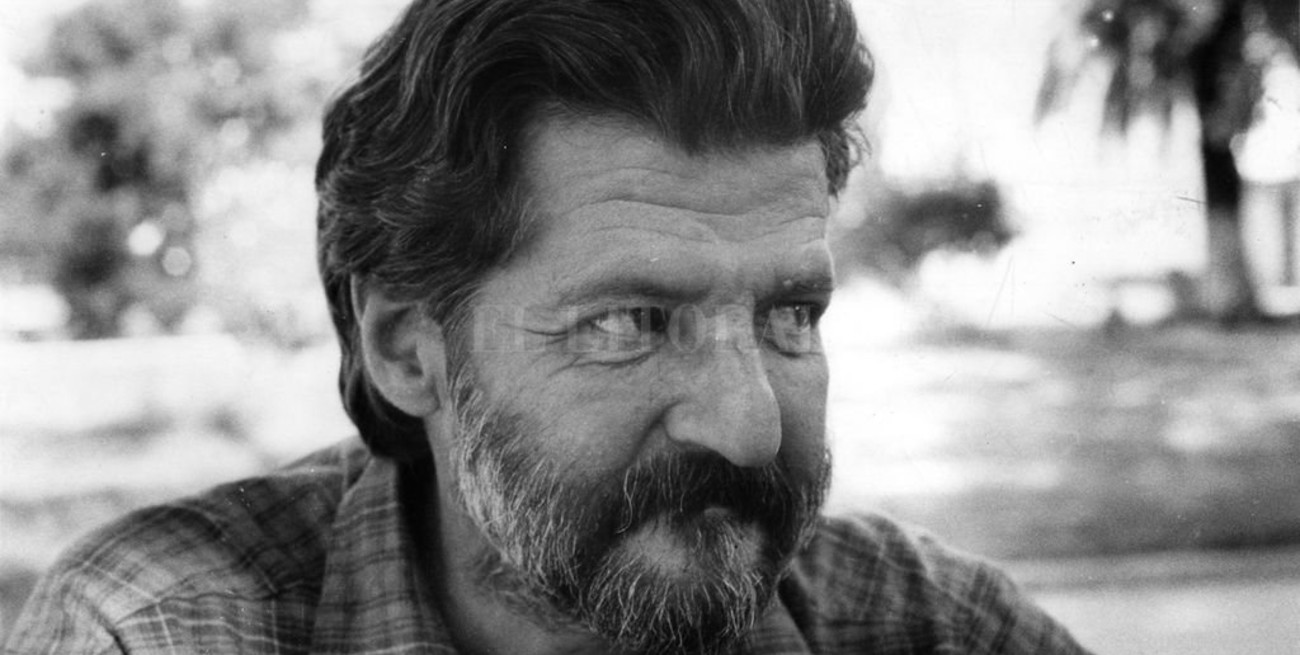

Estela alguna vez me habló de un amigo poeta que se levantaba cuando el sol aún no había salido, se instalaba en la cocina, preparaba el mate y se ponía a escribir. Escribía poemas. Los escribía a mano, y a veces, para ejercitarse traducía, poetas brasileños. Se llamaba Juan Manuel Inchauspe, pero todos le decíamos, Manuel. Estoy hablando de 1972 - 1973. Entonces él vivía en Guadalupe. Alguna vez en calle Velez Sarsfield, otra vez en calle Laprida; un par de años vivió con su mujer, Myriam, y sus tres hijos en calle Las Heras, a menos de una cuadra de bulevar. A mí me lo presentó Estela. Esa noche cenamos en su casa y después vinieron otras cenas, otros almuerzos y algunos largos mano a mano con una botella de vino de por medio. Manuel fue el primer poeta que conocí en mi vida. Y estoy orgulloso de decirlo. Era bajo y fibroso; pelo grueso color castaño oscuro, brazos largos y muy delgado. Su rostro quedó registrado para siempre en un dibujo de su amigo, Federico Aymá. Era un hermoso rostro, un rostro rústico, labios finos que sonreía con cierta timidez, nariz de pájaro y piel trigueña; un rostro que parecía tallado en piedra o en madera. Manuel hablaba bajo y se reía despacio. Tenía una voz cálida y una mirada triste. Una amiga alguna vez me dijo: Es increíble, estaba mal vestido, la barba descuidada, pero me saludó con la distinción de un marqués. No sé bien si los marqueses son distinguidos, pero sí sé lo que quiso decir mi amiga, porque además era así. Manuel tenía una distinción especial. Su voz, sus modales, su sonrisa, esa manera de escuchar y de contar.

II

Me acuerdo mucho de un sábado de invierno, un sábado frío y nublado que lo fuimos a visitar a una casa de Rincón en el que alguna vez había vivido Juani Saer. Él estaba con Myriam y con sus chicos, Pablo y Federico, porque para esa época Axel no había nacido. Estuvimos en una sala comedor con las paredes cubiertas de libros, tomando mate y hablando. A Manuel le gustaba hablar de poesía. No era pedantería, eran ganas de compartir con los amigos lo que amaba. Esa tarde oí hablar por primera vez de Drummond de Andrade, Manuel Bandeira y Murilo Mendes. Y recitó en voz baja fragmentos de sus poemas. Y escucharlo a Manuel recitar era un placer. Mientras conversábamos atendía el fuego del hogar. Manuel tenía manos grandes y dedos largos y huesudos. Yo observaba cómo acomodaba la leña y cómo disfrutaba contemplando el fuego. A la caída de la tarde decidimos preparar un asado para la noche. Salimos a buscar una carnicería que estaba del otro lado de la ruta uno. Caminamos por unas calles de arena flanqueada de árboles, cruzamos un potrero y llegamos a un local donde vendían carne. Compramos costillas y chorizos. Después nos fuimos a un boliche donde vendían pan y bebidas y verduras. En la puerta de esa casa vieja había un par de bicicletas y algunos caballos. Nunca más lo vi a ese boliche, pero tampoco lo olvido. Sospecho que en Rincón ya no hay boliches como esos. Había unos hombres tomando copas en el mostrador y un par de mesas ocupadas. Le propuse a Manuel tomarnos una copa y aceptó en el acto. Recuerdo que al vino el bolichero lo sirvió en los vasos. Estaba muy lejos de ser el mejor vino del mundo, pero no lo olvido. Manuel pidió una picada con salame y queso. Y la trajeron en un plato ancho acompañado de un casero crocante. Recuerdo que ya estaba oscureciendo. Y recuerdo cuando Manuel dijo como si hablara consigo mismo: “No es la noche, es la ausencia del día lo que llega... tal vez para disimular el frío”. Cito de memoria, pero estoy seguro que palabras más palabras menos, eso fue lo que dijo y confío en mi memoria porque para las cosas que importan la memoria no traiciona.

III

Cuando salí de la cárcel en 1978 fuimos con Estela a visitarlo. Vivía entonces en una hermosa casa de calle Laprida; una casa con patio enorme, con árboles, con plantas, con flores; una casa vieja y hospitalaria. Comimos un asado y él lo acompañaba con jugo de naranja, un detalle que resaltaba porque todos sabíamos que Manuel no podía o no debía tomar más vino. También tengo presente esa reunión. Después de casi dos años de cárcel pasar una tarde completa hablando de literatura era maravilloso. Esa tarde me prestó un libro de cuentos de Cesar Pavese, “Ciao Massino” y los relatos de Saer, “En la zona”. También me habló de Roberto Juarroz y contó su relación con Raúl Gustavo Aguirre. A Manuel le gustaba más hablar de otros poetas que de su poesía. Y siempre “descubría” un poeta, un ensayista, un escritor. Manuel aspiraba a la felicidad, la buscaba, pero la sombra de la pena, la desdicha, terminaba imponiéndose. Sus poemas eran por lo general breves, parecían apuntes, anotaciones hechas al margen, pero en esos apuntes, en esas anotaciones brillaba la buena poesía. “Cómo puede la tristeza cubrirlo todo sin dejarse ver”. Escribe. Allí está Manuel y allí está su poesía. Nueve palabras que concentran el hecho poético. El contraste entre la totalidad de la tristeza y su condición invisible. Es precisamente en ese contraste, que lo presentimos físicamente, donde se revela el acto poético. “Había estado buscando una casa, un lugar donde poder vivir, paredes alquiladas, cualquier cosa. Al volver, desde el centro de una plaza vacía, alcancé a ver ese frío y lejano sol, que siempre se apaga detrás de las grandes ciudades”. Poemas limpios, despojados de retórica sensiblera o de lugares comunes, poemas que parecen escritos para ser leídos en voz baja; poemas en los que la tristeza , el dolor, la pena, se anuncian desde las cosas mismas. A una mujer que alguna vez quise, le gustaba que antes de dormirnos le lea los poemas de Manuel.

IV

Cuando vivió en calle Las Heras nos veíamos todos los días. Él visitaba mi casa de entonces de calle Castellanos. Llegaba con Axel que era un niño de tres años y nos quedábamos tardes enteras conversando del mundo y sus alrededores. A veces nos cruzábamos a un boliche que estaba en la esquina de Castellanos y Las Heras a tomar un vino. Manuel no debía hacerlo, pero lo hacía. Bebía despacio, pero era muy vulnerable al alcohol. Creo que fue para 1986 que llegó de Europa su amigo Federico Aymá. Según me dijo Manuel, llegó para morirse porque tenía un cáncer a la garganta que no le dio respiro. Me consta que durante unos meses salía con Federico casi todas las noches. Lo acompañó hasta el final. Un mediodía de sol llegó a casa y me dijo que su amigo Federico había muerto. Yo sabía lo que representaba esa amistad para él, pero eso fue lo único que dijo. Nada de exteriorizaciones sentimentales e innecesarias. Manuel era sobrio, recatado y digno. Tengo una foto con él, que sacó el Gordo Reyna, en el bar de San Jerónimo y bulevar. En esa foto están también Ricardo Piglia y Juani Saer. Los dos, Piglia y Saer, respetaban su poesía. Manuel nunca fue un poeta con “prensa”, o con fama, pero entre los poetas era conocido y reconocido.

V

“Son gentes que han debido abandonar su antigua casa, su casa grande, de troncos cercana al río. Son solitarios que solo reciben de la ciudad piedras heladas o recuerdos retrasados que quieren unirse, pero nada más. No solo de mí o de tu corazón, oh alma: Hablo de seres que escriben largas cartas, que viven perdidos en los extremos de la noche, y para quienes cada día es siempre y peligrosamente, el último”. Este es el primer poema que leí de Manuel en el cuarto de una casa que estaba en un pasillo de calle Obispo Gelabert. En esa época Manuel daba clases de literatura en el viejo profesorado de calle 9 de Julio. En 1975, el peronismo lo cesanteó, como cesanteó a tantos. Después me enteré que se ganaba unos pesos vendiendo quesos en la calle. Así son las cosas en esta vida: el mejor poeta de la ciudad y uno de los grandes poetas del país, tocaba timbre en las puertas para ofrecer quesos. Se murió el 7 de junio de 1991. El día del periodista. Estaba solo. Tenía cincuenta años. Dejó un puñado de poemas bellos y tristes. Vivir para Juan Manuel no fue una tarea liviana. Todo lo contrario. Pero me consta que aspiró a ser feliz, que poseía esa nostalgia por recuperar una felicidad que siempre, por un motivo o por otro, se le escapaba. Los críticos literarios observan que en sus poesía hay un esfuerzo por hallar palabras que nunca lo satisfacen. Puede ser. Yo, sospecho que a esas palabras tarde o temprano las encontraba porque disponía de la lucidez y el talento para hallarlas; pero eran palabras y las palabras consuelan, pero no salvan, no logran torcer un destino.