OPINIÓN

Noche de los bastones largos: ¿La última noche?

El 29 de julio de 1966 la Policía Federal irrumpió en las principales facultades de la Universidad de Buenos Aires y desalojó por la fuerza a estudiantes y docentes. La dictadura militar, autotitulada "Revolución Argentina", cumplía un mes en el poder y el general Juan Carlos Onganía era su presidente y su profeta. El operativo policial estuvo a cargo del general Mario Fonseca que contó con la colaboración del general Eduardo Señorans, titular de la Side. Símbolo de la época: Fonseca y Señorans, dos milicos brutos y resentidos, decidiendo a "su manera" en materia universitaria.

II

Ese mismo día el régimen militar había puesto en vigencia el decreto ley 16912 que intervenía las universidades, derogaba la autonomía y el tripartito y exigía que los rectores y decanos se subordinaran al Ministerio del Interior. Las autoridades universitarias disponían de 48 horas para acatar lo resuelto. Inmediatamente se convocó a los consejos directivos y los estudiantes se movilizaron para tomar las facultades en señal de protesta Onganía no respetó el plazo de 48 horas y esa misma noche ordenó a la Policía Federal que hiciera su trabajo.

III

Como dijera con su singular sentido del humor el Bebe Roth: "Los policías se dieron el gusto de pegarle una buena marimba de palos a los estudiantes". Según las crónicas de la época, Señorans y Fonseca se habían quedado con la sangre en el ojo. Un par de semanas antes, un acto público de las Fuerzas Armadas para rendirle homenaje al general Julio Argentino Roca había sido interrumpido por los estudiantes, justamente de Exactas, quienes desde las ventanas de la facultad habían arrojado monedas de un peso contra los uniformados. Los muchachos se justificaron después diciendo que había sido un chiste, pero ya se sabe que el sentido de humor de los militares no suele coincidir con el de los estudiantes.

IV

La jornada del 29 de julio se conoció como "La noche de los bastones largos". Así tituló en tapa la revista Primera Plana. Se dice que el periodista de Clarín, Julio Algañaraz, tuvo la ocurrencia. Las referencias históricas fueron "La noche de San Bartolomé", masacre de protestantes en París en el siglo XVI; "La noche de los cuchillos largos", masacre ordenada por el propio Adolf Hitler contra los "Montoneros" del partido nazi (Ernst Rohm y su gente) y, por supuesto, "La noche de los cristales rotos", la orden de Hermann Goering de destrozar las vidrieras de los negocios judíos. Diez años después de "La noche de los bastones largos", llegará "La noche de los lápices", el secuestro y muerte de estudiantes secundarios en La Plata, pero esa ya es otra historia. O, mejor dicho, otra noche.

V

El centro del operativo policial fueron las facultades de Ciencias Exactas y de Filosofía y Letras, consideradas por los militares como verdaderos nidos de comunistas. Una exageración "macartista" que, como toda exageración, metió en la misma bolsa a santos y pecadores. Como dato de pie de página, advierto que las argumentaciones macartistas han adquirido en la segunda década del siglo XXI una inesperada actualidad en boca de un presidente que no vacila en anunciar que desde 1916 a la fecha el país ha sido gobernado por proyectos colectivistas.

VI

Según palabras de los protagonistas, los milicos armaron una suerte de pasillo y todos los que pasaron por allí recibieron palos y patadas a granel. Del "agasajo" no fueron excluidas las autoridades docentes, en particular el decano de Exactas, Rolando García, así como el vicedecano, Manuel Sadosky. Experiencia parecida vivirá la astrónoma Catherine de Cesarsky. Delicias de nuestro ser nacional: mientras en la Argentina a Catherine la trataban como a una delincuente, en Estados Unidos la nombraban presidente de la Unión Astronómica Mundial.

VII

Ese viernes a la noche estaba dando clases en la facultad en su carácter de profesor "visitante" el científico norteamericano Warner Ambrose, matemático del MIT. Haciendo honor a un igualitario espíritu represivo, que aconseja no discriminar a la hora del reparto de palos, los policías no se privaron de darle una buena marimba de palos. Ambrose estuvo detenido y cuando recuperó la libertad escribió una nota de antología en The New York Times.

VIII

Como consecuencia de esta proeza represiva, más de 300 científicos argentinos se fueron del país. Las renuncias de docentes superaron las 1.500. En cualquiera de los casos, la sangría académica fue impresionante. Por supuesto, el rector designado por la dictadura, Luis Botet, no pensaba lo mismo. El día que asumió sus nuevas funciones no tuvo empacho en declarar que "la autoridad está por encima de la ciencia". Más claro, echarle agua.

IX

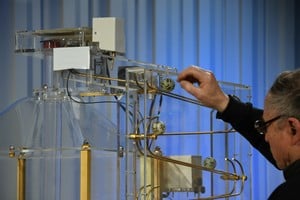

No concluyeron allí las hazañas castrenses. Los interventores desmantelaron de hecho el Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas y el Instituto de Radiación Cósmica. Misión cumplida. Y como para disipar dudas respecto de su visión estratégica nacional, condenaron a muerte a la pobre "Clementina". La singular ejecución no tuvo en su momento demasiada trascendencia, porque en la Argentina de 1966 nadie del gobierno iba a derramar una lágrima por una pobre y balbuceante computadora que recién empezaba a dar sus primeros pasos.

X

Lo cierto es que ese 29 de julio quedó registrado en la historia como uno de los actos de barbarie más brutales en un país que ya empezaba a acostumbrarse a brutalidades de este tipo. Han transcurrido casi sesenta años de aquellas penosas jornadas, pero muchos de los problemas estructurales de la educación superior que padecemos los argentinos provienen de entonces. Incluso se mantienen intactos los argumentos que justificaron la iniciativa de ese milico bruto y reaccionario que fue el general Juan Carlos Onganía.

XI

En realidad, desde 1930 la derecha cerril y oscurantista en materia universitaria sostiene la misma cantinela: los estudiantes no estudian, son vagos, malentretenidos, borrachos y comunistas; los profesores no trabajan y se dedican a seducir a sus alumnas; los investigadores no investigan porque prefieren lavar platos; la ciencia es un lujo que no podemos permitirnos cuando no una afrenta a la moral y las buenas costumbres. Tampoco es prudente sostener que la universidad es para todos. Imprudente, costoso y una detestable utopía comunista. Se impone el orden, la austeridad, la desregulación y que los jóvenes se acuesten temprano, no tomen vino y se casen vírgenes.

XII

Entre 1956 y 1966 la universidad reformista había vivido un tiempo de esplendor. Fueron los años de los rectorados de José Luis Romero, Risieri Frondizi e Hilario Fernández Long. También los años en los que se creó el Conicet y se fundó la editorial Eudeba, dirigida por el mítico Boris Spinakow, que publicó más de once millones de libros a precios accesibles. La universidad pública se distinguía no sólo por la calidad de los profesionales que preparaba, sino por las instituciones científicas que fundaba y los proyectos de investigación que desarrollaba.

XIII

"La noche de los bastones largos" no sólo arrojó un prolongado cono de sombra en la educación, sino que fue el punto de partida que arrojó a la ilegalidad y a la violencia a toda una generación. Un mes y medio después, en las calles de Córdoba fue asesinado el estudiante Santiago Pampillón. Y luego correrán la misma suerte Juan José Cabral, Adolfo Bello y Luis Blanco. Lo sucedido de alguna manera era previsible. Después de los garrotazos llegaría la sangre.

XIV

El debate sobre lo ocurrido y las opciones que un sector de la juventud eligió continúa, pero en todos los casos debe quedar claro que desde 1930 a la fecha, la violencia y la ilegalidad tienen nombre y apellido. Y símbolos aleccionadores. "La noche de los bastones largos", es uno de ellos. Sesenta años después no se observan machetes en el horizonte, pero los argumentos que justificaron a esos machetes han adquirido una inquietante actualidad.

XV

Los caballeros que hoy se proponen diagramar las estrategias universitarias no son los herederos de Joaquín V. González, Alejandro Korn, Luis Federico Leloir, José Luis Romero, Risieri Frondizi, Tulio Halperín Donghi, Carlos Saavedra Lamas, Bernardo Houssay, sino los herederos bastardos de Manuel Carlés, Matías Sánchez Sorondo, Gustavo Martínez Zuviría (Hugo Wast), Atilio Dell' Oro Maini, Oscar Ivanissevich o Miguel Paulino Tato. Sesenta años después los garrotes -por el momento- no son necesarios. Alcanza y sobra con repetir las consignas de entonces y disponer de una decidida legión de legisladores tránsfugas que, a cambios de "favores recibidos", siempre están dispuestos a levantar la mano para agasajar al poder de turno.