Por Darío G. Barriera (*)

OPINIÓN

Una rebelión, más que siete hombres, una explicación posible

Hacia los 450 años de la fundación de Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe una avenida y un barrio instalaron su nombre en la memoria: la rebelión de "Los Siete Jefes". El escudo de armas creado para ella por Ramón Lassaga en 1894 lleva inscripto sobre el sol el año del suceso, 1580, pretendiendo conmemorar lo que para algunos fue "el primer grito de libertad" en nuestra región. Sin embargo, un análisis detenido del proceso que tuvo su desenlace en Santa Fe la madrugada del 31 de mayo de 1580 dice que los rebeldes fueron bastante más que siete y la importancia del suceso se debe a razones bien diferentes.

Expulsados del paraíso

La ciudad se había fundado hacía muy poco tiempo, en 1573. Europeos al servicio de las coronas de Castilla y Aragón, mestizos y naturales habían bajado desde el Paraguay, el ganado mayor siempre por delante, para fundar una ciudad más cerca del Río de la Plata, pero también -y sobre todo- para abandonar Asunción. Algunos, porque habían encontrado su techo: en la única ciudad de la gobernación no había lugar para que todos los capitanes ascendieran militar y socialmente. Otros, en realidad, habían sido reprimidos y castigados por haber participado en una revuelta: era la ciudad la que quería sacárselos de encima. Pero también existía, cómo no, un proyecto -el de la familia Ortíz de Zárate- que plantaba cara al del virrey Toledo y que tejía un espacio de poder litoraleño que no se dejaba gobernar desde el Perú. Los Ortíz de Zárate, venidos del norte de la Península y enfrentados con el proyecto virreinal, contaban con paisanos suyos como lugartenientes (Martín Suárez de Toledo, el propio Juan de Garay) para afirmarse. Estas combinaciones están en el origen de la nueva ciudad. Pero también de los nuevos problemas.

La movilidad geográfica como movilidad social

Uno de esos problemas, que no es exclusivo de la conquista hispánica del litoral paranaense, es el de la reubicación de los hombres premiados y castigados. La dinámica de la conquista exigía ascender a los que habían brindado un buen servicio tanto como expulsar a los que se habían rebelado contra las autoridades: Garay (entre los primeros) organizó su bajada por el Paraná con muchos de los segundos (casi 60). Compró algunos arcabuces y los armó; cargó pólvora, hierro y todo lo necesario para enfrentar peligros externos (que podían volverse internos, nada era seguro). Antes de que terminara el año 1573, elegido el sitio donde instalar la ciudad, terminados los rituales de fundación, todos los europeos de la hueste pero también algunos de los mestizos que la componían fueron investidos como vecinos: esta condición, sumada a la posesión de arma de fuego, los obligaba a defender la ciudad y ser leales a su jefe y al rey. Pero también les garantizaba un solar para hacer vivienda, tierras para chacra y algunos derechos intangibles pero muy apetecibles, como el de poder ser "elegido" para participar del gobierno de la ciudad integrando el cabildo.

Una élite creada por decreto

En la fundación de una ciudad, escribió hace tiempo la historiadora Susan Ramírez Horton, la primera élite la crea su fundador por decreto. Y para que algunos formen parte de una élite, otros deben quedar afuera de ese círculo restringido. Lo que distingue a unos de otros son derechos, derechos que diseñan una pertenencia. Este, y ningún otro, es el malestar fundacional que revienta durante la noche de Corpus de 1580: a menos de siete años de haber sido parte de la hueste fundadora de la ciudad, varios hombres que no habían obtenido lo que creían merecer confabularon para tomar el gobierno local en ausencia de Juan de Garay (quien había emprendido su viaje hacia lo que, esa noche nadie lo sabía, luego fue la fundación de la ciudad de Buenos Aires).

Nadie está solo, ni siquiera los "pobres mancebos"

Pero la rebelión de los mancebos fue algo más que un zarpazo de unos pocos hombres descontentos. Si bien habían decidido desplazar a Garay de la ciudad porque se consideraban excluidos, los objetivos del motín iban más lejos. Como se supo por el juicio de residencia incoado al gobernador del Tucumán, Gonzalo de Abreu, también querían colocar a la ciudad bajo su jurisdicción. Los rebeldes llevaban dos años de conversaciones con dicho gobernador y con su teniente -Antonio de Rubira- quien les prometió apoyos materiales, cargos en el nuevo cabildo y, por último, les ayudó a planificar el golpe los meses inmediatamente anteriores.

Mirá también

Mirá también

Los límites de la conquista española sobre el territorio de Santa Fe

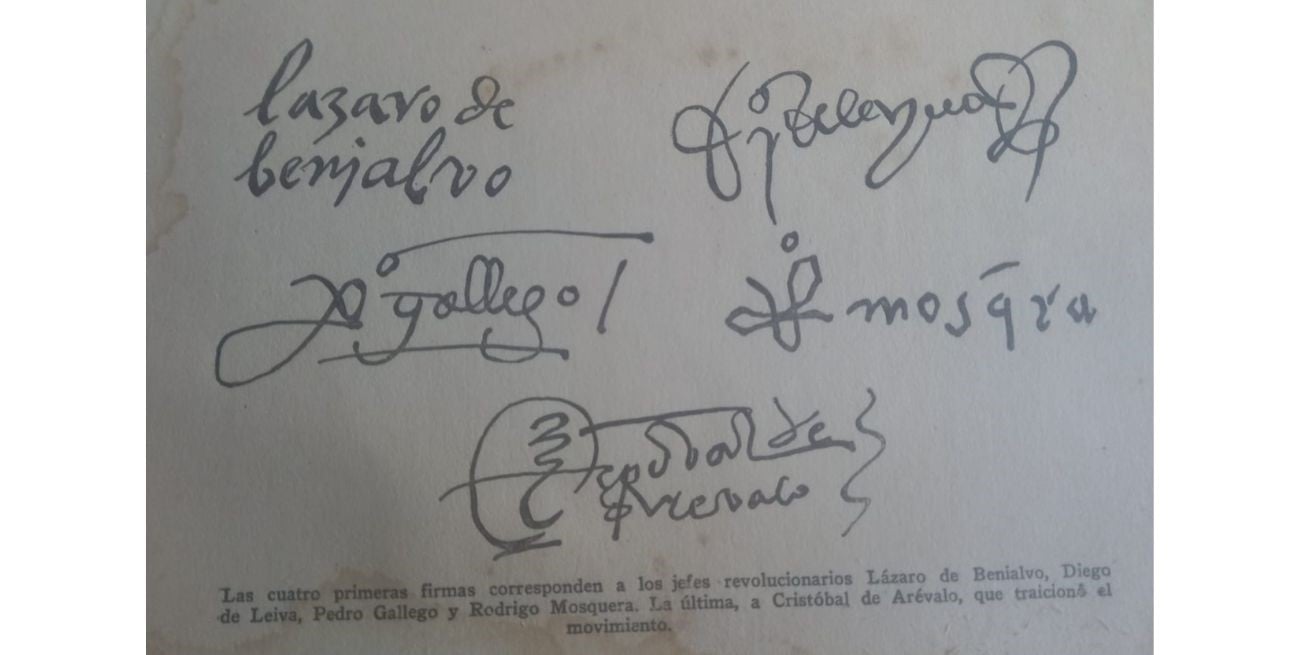

La conspiración fue planificada y el ataque final, pactado por escrito y firmado en la casa de Lázaro de Benialvo por treinta y cuatro hombres. Una veintena de ellos fueron convencidos de retractarse por quien inicialmente era el líder militar de la rebelión (Cristóbal de Arévalo) y once siguieron adelante con su plan.

La marginalidad relativa

Los mancebos se habían presentado a Abreu como marginados por Garay. Lo cierto es que algunos de este grupo habían accedido a cargo de regidor y que las dos alcaldías siempre fueron reservadas para peninsulares. Pero la representación política de antiguo régimen (como la actual) no preveía la presencia de todos los vecinos en los órganos de gobierno. Esto, sin importar el tamaño del espacio político observado, producía descontentos. Pero lo cierto es que la discriminación no se basaba tanto en el lugar de nacimiento, como en una clara preferencia por aquellos a los que se podía suponer más leales al fundador -casi siempre peninsulares o europeos, como su teniente Simon Xacques- para los oficios de más responsabilidad y prestigio.

El que siempre fueran preferidos los peninsulares para el oficio de alcalde, por caso, se basaba además en que dominaban la escritura y portaban una cultura jurídica que les permitía administrar justicia. Además, se pensaba que los varones mestizos no eran tan leales como los peninsulares: muchos castellanos opinaban que los mestizos no eran confiables porque "solo aprendían la cultura de los motines". Era un prejuicio, pero nadie lo cuestionaba mucho.

Sur, rebelión y después

La revuelta que depuso a las autoridades de la ciudad leales a Garay fue realizada al grito de "Viva el Rey", no pretendía cortar el vínculo colonial. Su represión, naturalmente, también se hizo bajo las mismas voces y pretendía, como cualquier acto de justicia, "restaurar el orden", un orden querido por Dios.

Los cabecillas de la rebelión fueron apresados, enjuiciados sumariamente (esto es oral, rápida y ejecutivamente), encontrados culpables de traición a la Corona y ajusticiados, ya que les fue aplicada la pena de muerte. Las autoridades cortaron cabezas y las emplazaron en las entradas a la ciudad, montadas en picas.

Pero durante los rápidos interrogatorios con que se los enjuició, los rebeldes nunca admitieron haberse comportado como traidores: para ellos, haberse levantado contra un tirano (es la palabra que utilizaban para mencionar a Garay) con el apoyo de un gobernador legítimo (el de Tucumán) los eximía de ser condenados por ese crimen. Sus jueces opinaron lo contrario. Los rebeldes murieron convencidos de haber fracasado en un intento de terminar con el mal gobierno de Garay, contra quien se habían rebelado "por la honra de su Rey".

Mirá también

Mirá también

El primer abogado de Santa Fe. Un letrado andariego en la inmensidad del Perú

Los hombres que reprimieron la rebelión, todos ellos "hijos de la tierra" que habían firmado el acta conspirando, tuvieron su premio. Rápidamente se convirtieron en los nuevos beneméritos. Para ello contaban con razones de antigüedad (habían formado parte de la hueste fundadora), de emplazamiento social (eran vecinos, tenían un solar y alguna tierra fuera de la ciudad) pero sobre todo hicieron pesar su repentina lealtad a Garay y, a través suyo, al Rey. Habían prestado un servicio y esto los habilitaba a reclamar para sí reconocimiento simbólico y material (encomiendas).

Tomaron el control del cabildo santafesino desde 1581 y allí está la prueba: no dejaron de ser "hijos de la tierra". Lo que resignificó sus identidades no fue declarar otro lugar de nacimiento (cosa que podía mentirse, claro) sino un acto político bastante polémico: su participación en la represión del mismo conflicto que habían iniciado.

El ascenso de esta élite -que poco más tarde se autodesignaba como benemérita- fue, curiosamente, un premio a la lealtad de los traidores: no a la de los condenados que murieron convencidos de no haber traicionado a la Corona, sino de estos otros, primero traidores a Garay y luego a sus compañeros de conjura. Supieron o sintieron cómo medir a tiempo un desequilibrio de fuerzas del cual ellos mismos eran los productores y los árbitros. Pero no se culpe a nadie: la dinámica expansiva del orden jurisdiccional tenía un premio reservado para cualquiera de los bandos que se hubiera impuesto.

(*) Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos y el Centro de Estudios Hispanomaericanos.