Rogelio Alaniz

Víctor Hugo y Notre Dame en llamas

No es necesario forzar demasiado la imaginación para conjeturar que a Quasimodo el espectáculo de la catedral de Nuestra Señora de París en llamas lo hubiera satisfecho, si es que algo que no fuera la encantadora Esmeralda pudiera provocarle placer al inmortal jorobado. El espectáculo dantesco que presenciamos en 2019 los habitantes, tampoco lo hubiera extrañado a un hombre dominado por los remordimientos y las culpas como el abate Claude Frollo, solo culpable de haberse dejado dominar por el pecado de la lujuria, una falta que como todos sabemos suele ser casi un lugar común en los obsesivos siervos de Dios. Al atrevido y desfachatado estudiante y poeta Pierre Gringoire, las llamas tal vez lo hubieran inspirado, cuando no las hubiera atribuido a los delirios de sus habituales borracheras juveniles.

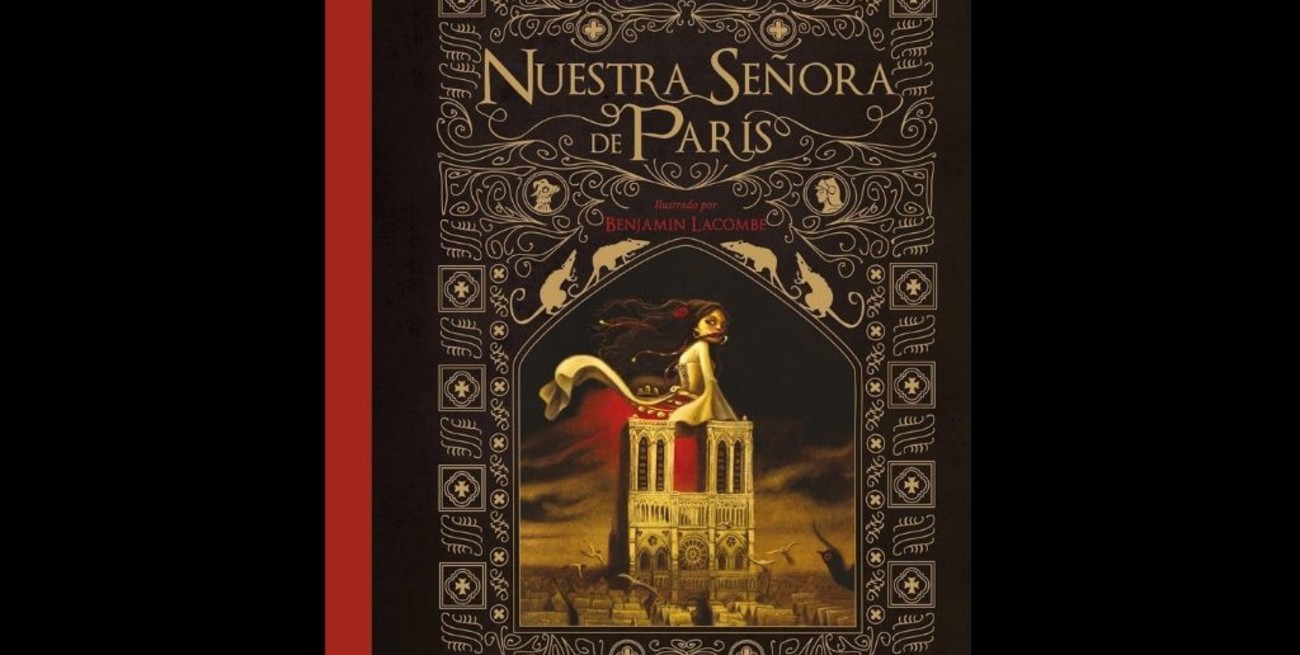

En todos los casos, el espectáculo hubiera sido considerado trágicamente digno para los personajes de esa maratónica novela que Víctor Hugo escribió en 1831 -treinta años antes de Los miserables- y que tituló Nuestra Señora de París, la catedral protagonista central de una novela en la que abundan las pasiones desbordadas, merodea la muerte y los finales en los que parecen crepitar las llamas del infierno.

Se cuenta que Víctor Hugo se documentó muy bien para escribir esta novela, y no bien se presta atención a algunas opiniones suyas advertiremos que el destino de la catedral no es ajeno a las llamas, por lo que podemos arriesgarnos a vaticinar que la ruidosa fogata que nos desveló el pasado lunes no le hubiera resultado extraña a la imaginación de Hugo.

El autor nos recuerda que Notre Dame padeció las acechanzas del fuego en 1618 y esas otras acechanzas, no menos calurosas y temibles, como fueron las de la revolución francesa de 1789 con sus alborotos y revanchas, y las épicas proletarias de la Comuna de París de 1870, con sus dicterios a los curas y sus proclamas de redención que ni ebrios ni dormidos podríamos calificar de religiosos.

Insisto que la relación de Víctor Hugo con la catedral es trágica. A modo de prólogo nos hace una confesión sugestiva -iniciada en tercera persona- y cargada de insinuaciones no precisamente alegres:

“Hace unos años, visitando o, para hablar con propiedad, escudriñando Notre-Dame, el autor de este libro encontró, en un oscuro rincón de una de sus torres, esta palabra grabada a mano en la pared:

ΑΝAΓKH

Estaban aquellas mayúsculas griegas ennegrecidas por la vetustez y profundamente entalladas en la piedra, lo cual, unido a la presencia de ciertas marcas propias de la caligrafía gótica impresas en su forma y en su posición -como para revelar que era una mano de la Edad Media la que las había escrito- y, sobre todo, al sentido lúgubre y fatal que encerraban, impresionaron vivamente al autor...

Así pues, salvo el frágil recuerdo que le dedica aquí el autor de este libro, actualmente ya no queda nada de la misteriosa palabra grabada en la oscura torre de Notre-Dame, nada del destino desconocido que tan melancólicamente resumía. El hombre que escribió aquella palabra en aquella pared desapareció hace varios siglos de entre los vivos, la palabra desapareció a su vez de la pared de la iglesia, la propia iglesia tal vez desaparezca muy pronto de la tierra”.

“La propia iglesia tal vez desaparezca muy pronto de la tierra”. ¿Inspiración literaria o profecía? No lo sé. El autor nos advierte que los hechos que va a relatar ocurrieron “hace hoy trescientos cuarenta y ocho años, seis meses y diecinueve días, cuando los parisienses se despertaron oyendo todas las campanas lanzadas al vuelo en el triple recinto de la Cité, de la Universidad y de la Villa”.

Es decir que todo se inicia el 6 de enero de 1482. La catedral ya tiene tres siglos de existencia, Víctor Hugo recrea esta historia casi tres siglos y medio después, mientras a nosotros nos toca vivir casi dos siglos después la dolorosa experiencia de presenciar una vez más el crepitar de las llamas.

¿Alguna conclusión al respecto? Ninguna. Datos, fechas, tragedias de personajes reales y ficticios que despliegan miserias y grandezas a lo largo de los siglos. Las sugerencias son tan visibles que sería un crimen de la estética arruinarlas con conclusiones.

A Hugo le alcanza y le sobra con hablar de la catedral:

“Y la catedral no era sólo su compañía, era su universo, era toda su naturaleza. No soñaba con otros setos que los vitrales siempre en flor, con otras umbrías que las de los follajes de piedra que se abrían, llenos de pájaros, en la enramada de los capiteles sajones, otras montañas que las colosales torres de la iglesia, otro océano que París rumoreando a sus pies”.

A “Nuestra Señora de París” la leí en mi casa cuando tenía quince años. Estaba solo porque mis padres se habían ido por unos días y tengo presente el libro, la penumbra y el silencio de la casa. A la novela la empecé a leer porque creí que podía estar en la línea de “Los tres mosqueteros” y el “Conde de Montecristo”, las dos novelas que me fascinaron hasta la obsesión. Ya en los primeros párrafos de “Notre Dame...”, aparecen algunas señales que me alentaron a avanzar en la lectura. La fiesta en París, las reuniones en los salones del Palacio de Justicia, las multitudes asistiendo a una sesión de “hogueras” en la plaza. Como en las novelas de Dumas, hay un cardenal, un rey, un delfín y una princesa. Pero a diferencia de Dumas, hay un personaje maltrecho y deforme que se llama Quasimodo y un estudiante atorrante y rebelde que se llama Gringoire. Y como para que nada faltase a mi fantasía, en la novela están presentes un espadachín fanfarrón y buen mozo y un sacerdote intrigante y sinuoso.

Y el punto de partida de ese escenario formidable es la catedral, la austera, lúgubre y solemne catedral, con sus pasillos, sus recintos, sus altares, sus campanarios y sus campaneros. Y esas ventanas que parecen extraviadas en el cielo y en las que día y noche hay una vacilante luz encendida y la sombra de un hombre que lee y camina.

La catedral es el “pretexto” para la tragedia, pero también para conocer París, las orillas del Sena, los alborotos estudiantiles, la magnífica Corte de los Milagros con sus mendigos borrachos, asesinos, ladrones y con sus jerarquías y protocolos. Un verdadero universo paralelo en una ciudad decidida a celebrar ese 6 de enero el día de los reyes y la fiesta de los locos.

Nadie termina bien en la novela de Hugo. Mueren los buenos y los malos, los canallas y los justos. La novela concluye con el tono del informe de un forense.

“Unos dieciocho meses después de los acontecimientos que ponen fin a esta historia, cuando se vino a buscar en la cueva de Montfaucon el cadáver de Oliver le Daim, que había sido ahorcado dos días antes y al que Carlos VIII concedía la gracia de ser enterrado en Saint-Laurent, en mejor compañía, se encontraron entre toda aquella horrible osamenta, dos esqueletos uno de los cuales estaba extrañamente abrazado al otro. Uno de estos esqueletos, que correspondía a una mujer, conservaba todavía algunos jirones de una vestidura que había sido blanca y se veía en torno a su cuello un collar de cuentas de azabache con un saquito de seda, bordado con abalorios verdes, abierto y vacío. Tales objetos tenían tan poco valor que ni el verdugo los había querido. El otro esqueleto, que estaba tan estrechamente abrazado al primero, era de hombre. Se observó que tenía desviada la columna vertebral, la cabeza hundida entre los omóplatos y una pierna más corta que la otra. No tenía la menor ruptura de la vértebra cervical, y era evidente que no había sido ahorcado. El hombre al que había pertenecido había ido allí por su pie, y allí había muerto. Cuando se le quiso separar del esqueleto que abrazaba, cayó convertido en polvo”.