Aquel lejano día de junio Gaboto salió de su cabina al alba, vestido con terciopelo negro de Capitán de altamar. Su rostro lo delataba, no había pegado los ojos en toda la noche.

La cruz de palo y el hechizo

Un intento por rescatar del olvido la historia jamás contada del fuerte de Sancti Spiritu (séptima parte).

¡Mortificado!

Estaba a punto de fundar un pueblo para el cual no tenía capitulación del rey. Bien sabía que hacerlo lo colocaba en situación de insurrecto de la corona y por aquellos tiempos, ese comporte lo conducía directo a la horca.

Más no poseer un asentamiento en la ruta al Imperio Inca, tornaría su plan de imposible cumplimiento, ya bastante malestar había entre los hombres. Un año a bordo, necesitaban alimentos frescos y un refugio en tierra firme.

El Capitán General convocó a su plana mayor: los capitanes Hurtado y Rifos, el cura García, Francisco del Puerto, el lenguaraz y ella, la niña Lucía Miranda. Nada que dirimir, la decisión estaba tomada.

No habría rollo fundacional, ni ceremonia, ni acta, ni redoble. Sólo una cruz de palo, una plegaria y seis detonaciones al aire para impresionar a los aborígenes.

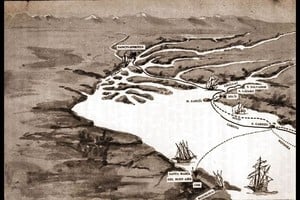

Se haría a la caída del sol, sobre la barranca alta del territorio. Y ni hablar de pueblo, aldea o ciudad, sólo un fuerte militar. El Fuerte Sancti Spiritu.

Cuando los carpinteros terminaron de instalar la Cruz en la loma sobre la confluencia, el Capitán Hurtado de dos gritos ordenó la formación, ya en tierra.

Poco a poco se fueron alistando. En primera fila los capitanes, los pilotos y el cura, luego los soldados, atrás los civiles y ella, la niña. Más lejos esparcidos entre los árboles y los ranchos, los indios. La gente Chaná Timbú.

Un padre nuestro en latín, una huella profunda de la espada del Capitán General sobre el palo vertical y seis disparos de arcabuz al aire.

Lucía Miranda levantó la mirada al cielo y no pudo evitar unirse al vuelo rítmico de una enorme bandada de aves blancas. Cerró los ojos y logró volar entre ellas…

Vio desde lo alto como los extranjeros se iban alejando de la loma, algunos curioseando el ambiente, otros subiendo a los botes camino a los barcos en el río grande. Las naves ancladas, estáticas apenas emocionadas por la corriente del rió que en su carrera arrastraba miles de camalotes, pequeñas islas verdes y amarillas, en casos tripuladas por pajaritos revoltosos.

Le atrajo un estrepitoso chapoteo de agua barrosa, en una lengua del río principal cercada de palos finos y verticales que danzaban con la corriente, un gran caimán deglutía a dentellada limpia al cardumen de pequeños peces color oro.

La bandada blanca se alejó del río y Lucía con ella.

Detuvo su percepción en las altas copas de los árboles que formaban el contorno de un vasto bosque, salpicadas de papagayos multicolores que no dejaban de gritar en queja, al sol que nuevamente desaparecía, impiadoso, tras la línea del horizonte.

La formación parecía haber advertido el atardecer y bruscamente cambio de rumbo hacia el poniente. Lucía sintió una ráfaga perfumada proveniente de un manto extendido, recubierto de flores lilas y blancas.

Ahora el paisaje se tornaba árido; unas extrañas aves zancudas con largos cuellos corrían intentando levantar vuelo y fracasando, pese a extender sus alas al viento con insistencia.

Ya en una pequeña lomada de piedra, pudo observar desde lo alto como un puma se arrojaba sobre un pequeño venado de astas cortas y pintas naranjas. No había crueldad en la escena, sólo resignación.

El sol apagaba el último de sus destellos y de pronto la niña advirtió el germinar de centenares de fogatas esparcidas a lo largo de un enorme, enorme territorio, con paisajes de todo tipo y fisonomía, pero siempre asediado de aborígenes semidesnudos, reunidos en rededor. Todos hipnotizados por estos pequeños soles que cada quien se encargaba de avivar.

¡Despertó!

Lucía abrió los ojos y tomó conciencia de su lugar a pocos pasos de la Cruz de Palo, que ahora tenía algo tallado. Ya casi no quedaba nadie en su entorno, sólo los aborígenes que se movían sin salir de sus terrenos.

Trepado al tronco torcido de un árbol con ramas como sogas que besaban el agua del río, había un indio. Su cuerpo y su rostro estaban pintados con estampas y líneas en color predominantemente rojo y azul. Tenía el cabello hasta los hombros, atado con un trozo de cuero crudo y un gran aro negro pendiente de su nariz.

Antes de llegar a sus ojos, ella sintió que la observaba; extraño, muy extraño. Como jamás antes se notó observada. Hubo un momento en que sintió conocerlo, pero descartó la idea era imposible. Luego una presión en su corazón o en su alma, acaso.

Y entonces; entonces sucedió algo increíble.

El hombre saltó desde el árbol con ramas de lágrimas a tierra y sin dejar de mirarla hizo una seña tocando sus ojos con los dedos en "V". Luego, hizo un ademan con la misma mano y apuntó hacia el cielo a otra bandada de aves blancas.

Lucía Miranda, supo inmediatamente que había sido él quien la subió a las aves. Sin embargo demoró un tiempo, un largo tiempo en comprender la intención de aquel paseo.

Mangoré comenzaba a mostrarle su maravilloso mundo silvestre y natural, sabedor de que sus días estaban contados.

El mismo maravilloso mundo que muchos años después los herederos de aquellos hombres que plantaron la Cruz de palo, llamarían Argentina.